Les sons

Un son est produit par des vibrations mécaniques, par exemple, vibration de nos cordes vocales, de la syrinx chez les oiseaux, d'une corde ou d'une colonne d'air pour les instruments de musique, de la membrane d'un haut parleur, etc. Ces vibrations se propagent dans l'air jusqu'à nos oreilles. Lorsque ces vibrations sont régulières, on peut comparer leur amplitude, ce qui va correspondre au niveau sonore, et leur fréquence, c'est à dire le nombre d'oscillations par seconde, ce qui va donner la hauteur du son. Une vibration rapide, donc une fréquence élevée va donner un son aigu, une plus lente un son plus grave. L'unité de fréquence est le Hertz (Hz), un Hertz correspond à une oscillation par seconde.

Un son naturel est toujours complexe. Il se compose d'une somme de sons qui fusionnent entre eux, les harmoniques. Chaque son est caractérisé par une série d'harmoniques plus ou moins nombreux, qui constitue sa signature : le timbre.

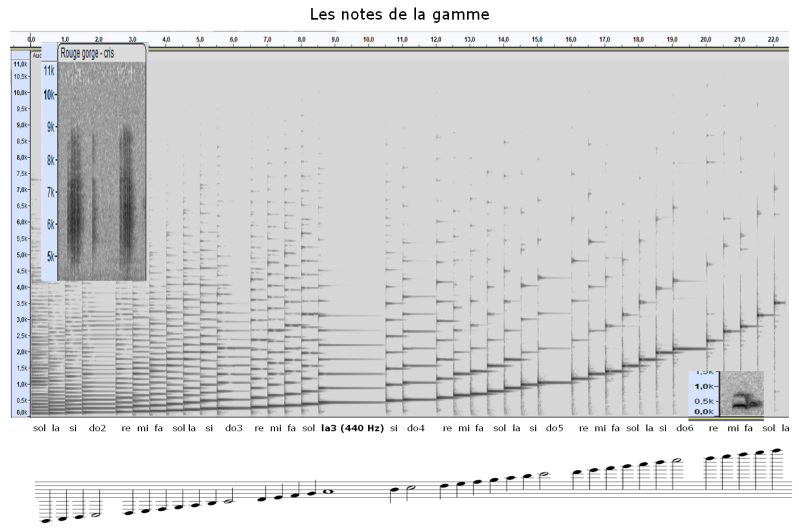

La représentation graphique des sons, sous forme de sonagramme, nous montre la fréquence en Hertz (échelle verticale), en fonction du temps en secondes (échelle horizontale). Voici le sonagramme de quelques notes de ma flûte de pan :

La fréquence la plus grave (le trait le plus sombre), constitue l'harmonique fondamental. Ici autour 1,2 kHz (1200 Hz). C'est le son que notre oreille entend. En effet, la somme mathématique de toutes les autres vibrations donne la vibration de l'harmonique fondamental. Les autres harmoniques ne sont pas perçus par notre oreille comme des notes, mais ils donnent la "couleur" du son, le timbre.

Le deuxième harmonique a une fréquence double de celle du premier. Ces deux sons son perçus comme harmonieux par notre cerveau, comme étant la même note en plus ou moins aigu. Ils forment l'intervalle de base de la musique : l'octave. Par exemple d'un Do au Do suivant. La gamme est ainsi construite à partir des séries d'harmoniques.

Les musiciens doivent s'accorder, c'est à dire décider d'une référence commune. En général il s'agit du La3 à 440 Hz (La 440). Les oiseaux n'ont pas ces contraintes, ils peuvent utiliser la palette infinie des sons. Les sonagrammes des cris du rougegorge (en haut à gauche) et du chant du grand-duc (en bas à droite), donnent une idée de l'étendue des fréquences utilisées par les oiseaux. Par contre ils sont eux aussi soumis aux mêmes lois naturelles des sons, on va donc retrouver dans leurs chants les mêmes intervalles que dans la musique (octave, etc).

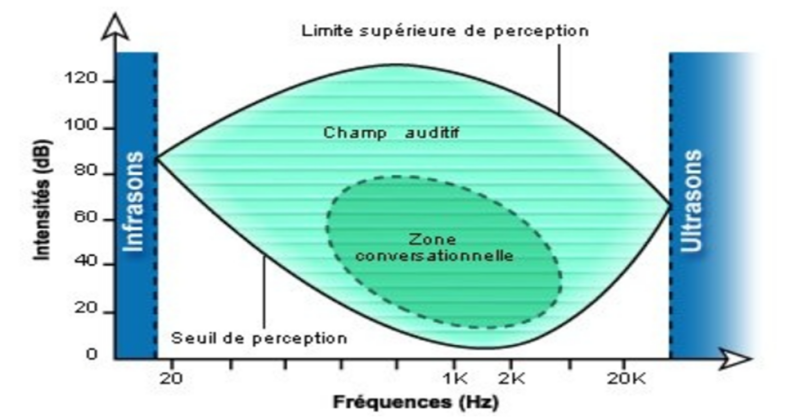

L'oreille

Notre perception des sons est limitée aux capacités de notre oreille qui diminuent avec l'âge, en particulier pour les aigus. Et nous n'entendons pas toutes les fréquences avec la même intensité. Les chants les plus aigus (pouillot siffleur, roitelet à triple bandeau) vont donc nous poser des difficultés, il faudra être près et dans de bonnes conditions.